Chronologie

der

Scheidinger Schulgeschichte

1648 – 1968

Teil 2:

1840 – 1892

Das Jahr 1840 war eine Zäsur in der Scheidinger Schulgeschichte. Erstmals trat die jüdische Gemeinde mit der Bitte zur Einstellung des jüdischen Lehrers Jakob Scharf an die Schulobrigkeit. 27 jüdische Einwohner und 6 schulpflichtige Kinder waren nicht das ausschlaggebende Moment, aber zeigten trotz der umfänglichen Reichsrechte für Juden im Deutschen Bund den seltenen Stellenwert hinsichtlich dieser Schulpersonalie. Auch die Vormärzdekade zeichnete sich in der Scheidinger Schulhistorie aus durch die Auflistung von mehr oder weniger interessanten Ereignissen, die aber den klassischen Schulalltag mit seinen typischen Eigenarten widerspiegelte:

- Am 13. Februar 1840 nahm der Pfarrer Kook die Prüfungen mit Zufriedenheit ab. Auch lagen keine nennenswerten Versäumnisse vor. Belegt ist auch ein Schaden am Schuldach, verursacht durch einen Sturm. Und die Information ist hinterlegt, dass der Vorsteher die Reparatur zu organisieren hätte. Weiteres ist nicht aus der Chronik zu entnehmen.

- Im Mai 1840 gab es ebenfalls keine Beanstandungen bezüglich der Prüfungsergebnisse, aber Lehrer Ammermann wurde angehalten, den zu dieser Zeit merklichen Fehlzeitenstand zu melden und Sanktionierungen durch die Eltern zu veranlassen. Im September des gleichen Jahres war nur erwähnenswert, dass Rechentafeln angeschafft werden mussten, wofür auch der Lehrer – nach Absegnung durch die Schuloberen – Sorge zu tragen hätte.

- Im Jahr 1841 wird ein Mann namens Jacob Schiff als Praktikant an der Scheidinger Schule geführt, offiziell war er als Hauslehrer der Familie Nordheim angestellt. Diese Personalie ist nur deshalb ungewöhnlich, weil dieser Lehrer Schiff noch im 18. Lebensjahr war. Die pädagogische Ausbildung – wenn diese Begrifflichkeit überhaupt so formuliert werden darf – konnte selbst bei gutem Willen nicht heutige Maßstäbe erreichen. Weiteres ist zu Lehrer Schiff nicht notiert.

- Die steigenden Schülerzahlen 1841 veranlassten die Schuloberen, neben Lehrer Ammermann einen Hilfslehrer einzustellen. Das war zunächst nicht als Zäsur einzustufen, nur dass es sich dabei um den eigenen Sohn handelte mit Namen Clemens Ammermann, und beide Lehrer unterrichteten gemeinsam bis 1847 in einem Schulzimmer; eine durch räumliche Not gezwungenermaßen neuzeitliche Form des Teamteachings. Erstmals wird das Lehrerjahresgehalt aufgeführt mit 75 Talern, finanziert über das Schulgeld der Kinder in Höhe von 18 Silbergroschen und 6 Pfennigen und Beträgen aus der Armenkasse. Es wurde ebenfalls eine Wohnung zur Verfügung gestellt.

- Die Prüfungsjahreseinträge 1841 (4. Februar, 2. Juni und 27. Oktober) geben gänzlich Auskunft über gute Prüfungsergebnisse und problemfreie Fehlzeiten der Schüler. Das Problem mit den aus dem Vorjahr aufgeführten Rechentafeln muss jedoch noch nicht gelöst worden sein, da man Lehrer Ammermann anregte für die Beschaffung Sorge zu tragen.

- Die Schülerzahl wird 1841 mit 170 geführt, und Clemens Ammermann, bis dato Hilfslehrer an der Scheidinger Schule, geht im Juli 1841 erfolgreich vom Bürener Lehrerseminar ab. Bedingt durch die hohe Schülerzahl erfolgt eine Vergrößerung des Schulzimmers. Auch ein zweiter Heizofen ist Aussicht gestellt.

- Die Lehrerstellen waren auch zu der Zeit offiziell ausgeschrieben, und der nachfolgende Auszug aus den Amtsblättern der Regierung Minden gibt einen Einblick in die damaligen Bewerbungsszenarien der Seminarabgänger, also durchaus Parallelen zu heutigen Lehrereinstellungsverfahren:

Abbildung 1: Lehrereinstellungsverfahren

Abbildung 1: Lehrereinstellungsverfahren

- Die Prüfung im Februar 1842 war ohne Beanstandung, und die Schulversäumnisse lagen in einem akzeptablen Bereich. Der zweite Ofen – 1841 in Aussicht gestellt – war nun angeschafft und aufgestellt (im August 1842

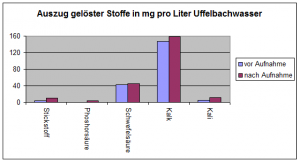

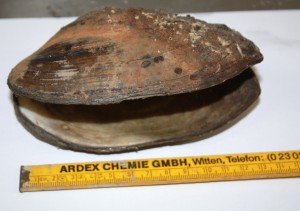

Abbildung 2: Schullandkarte des Kreises Soest erfolgte die neue Schornsteinlegung). Auch die Schulutensilien waren in der Ausstattung zufriedenstellend (u. a. eine Schullandkarte des Kreises Soest). Übrigens, Clemens Ammermann unterrichtete bereits eine Schulklasse in Eigenregie. Die Schaffung neuer Lehrerstellen war dringend geraten bei amtlich 213 Schülern (Stand: Februar 1848).

- Kurz vor Weihnachten 1842 wurde eine Schulinspektion durchgeführt unter Führung des Landrates Bockum-Dollfs. Er bemängelte, dass der Schulvorstand 1842 nicht einmal die obligatorische Schulvisitation vornahm. Außerdem kam der Landrat vorbereitet zur Inspektion, denn er bemerkte die Abwesenheit von 6 Mädchen und 14 Jungen. Und die Abwesenheitslisten standen ebenfalls zur Disposition, denn die ordnungsgemäße Führung war seit dem Herbst 1842 von mangelhafter Natur. Dieses Ereignis verdeutlichte die Problematik im Scheidinger Schulalltag, denn der Landrat kam nicht ohne Grund mit dieser grundsätzlich negativen Einstellung zur Inspektion.

- Im März 1843 erfolgten wiederum Prüfungen, wobei die Kopfrechenleistungen positiv herausragten. Und lediglich Caspar Hagedorn aus Illingen hatte nennenswerte Schulversäumnisse. Auch die Einführung einer Schulsteuer wurde verhindert, da das Schulgeld als sach- und zweckgebundene Abgabe ausreichend erschien.

- Die Maiprüfungen 1843 müssen noch erfolgreicher gewesen sein, denn neben Kopfrechnen waren auch die Deutschleistungen und das Lesen erfolgreich im Abschluss. Der Illinger Hagedorn, noch im März als wuchtiger Absenter verschrien, konnte nachträglich seine Fehlzeiten legitimieren durch ein ärztliches Attest. Lehrer Ammermann hatte aber bereits mit den zu der Zeit schulpflichtig gewordenen Kindern seine größten Probleme, denn weder die Eltern noch die Kinder hatten eine ausgeprägte Neigung zur Schulpflicht. Ende Mai 1843 besuchten offiziell 157 Kinder die Scheidinger Schule.

- Die August- und Novemberprüfungen 1843 verliefen ohne Beanstandungen, und die Versäumnisse hatten keine strafbaren Dimensionen erreicht. Einzelnen Kindern attestierte man jedoch ein Nervenleiden. Ob diese „nervlichen Belastungen“ im Zusammenhang mit den Prüfungen standen, konnte nicht geschlussfolgert werden, war aber zumindest aktenvermerkwürdig. Das jährliche Lehrerjahresgehalt von 75 Talern wurde vom Schulgeld der Kinder finanziert, das des Hilfslehrers aus der örtlichen Schulkasse.

- Ob in der Scheidinger Schulordnung verankert oder als direkte Sofortmaßnahme für die Schulversäumnisse, die Einnahmen aus dieser Ordnungswidrigkeit betrugen 1844 7 Groschen und 6 Pfennige. Pfarrer Kook nahm ohne nachträgliche Kritiknahme die Prüfungen ab im Februar 1844. Einem Salinenbaumeister namens Wegener gab man den Auftrag, Reparaturarbeiten an der Scheidinger Küsterei durchzuführen. Im April 1844 wurde der Antrag auf Einführung der Sonntagsschule abgelehnt. Ob es eine organisatorische Notwendigkeit zur Kompensation der Schulversäumnisse sein sollte, war aus den Überlieferungen nicht zu deuten, aber der Sonntag war dann doch trotz möglicher Nachvollziehbarkeiten nicht in seiner Funktion als arbeitsfreier Wochentag im katholisch geprägten Scheidingen eine feste Institution.

- Die Prüfungstermine im August und November 1844 verliefen ohne nennenswerte Beanstandungen. Am 8. November 1844 wurden die Ortsvorsteher von Scheidingen und Illingen, Vickermann und Ostermann, zu ständigen Mitgliedern des Schulvorstandes ernannt.

- Im Kalenderjahr 1845 wurden 9 schulpflichtige Kinder gezählt, und die Prüfungssitzungen im Juni und August wurden ohne größere Beanstandungen durch den Pfarrer Kook abgenommen. Dem Polizeidiener wurde lediglich angeraten, die Eltern einiger schulsäumiger Kinder aufzusuchen als pädagogische

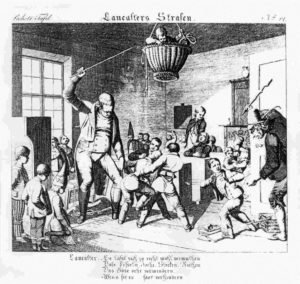

Abbildung 3: Schulalltag, prügelnder Lehrer Erziehungsmaßnahme. Dass das mit den pädagogischen Erziehungsmaßnahmen auch kritisch gesehen werden konnte, zeigt die nebenstehende Abbildung aus dem Schulalltag einer – und Scheidingen stand dem in nichts nach – beliebigen Dorfschule. Die Theorie kann auch vertreten werden, dass die Fehlzeiten in Scheidingen durch solche oder ähnliche Lehrer ursächlich waren, denn die Prügel war immer schon ein demotivierendes, zur Flucht neigendes Element. Ende August kam der Schulvorstand überein, die Ferien vom 6. September bis zum 20. Oktober anzusetzen, um notwendige Umbaumaßnahmen zur Schulbauerweiterung durchzuführen. Pfarrer Kook erklärte sich hinsichtlich des Baulandes bereit, Teile seines Gartengeländes abtreten zu wollen nach vorheriger Genehmigung durch das Generalvikariat. Jährlich 4 Taler Mietentschädigung wurden dafür vom Schulvorstand als angemessen veranschlagt. In den Herbstferien hatte der schon erwähnte Salinenbaumeister seine Bautätigkeiten an der Küsterei durchgeführt. Die Prüfungsperiode im November 1845 verlief ohne besondere Vorkommnisse. Die Anmerkung, wonach strafbare Schulversäumnisse eingereicht werden sollten, lässt nach wie vor der Vermutung freien Lauf, dass die Umsetzung der Schulpflicht in der Scheidinger Schule ein konstantes, unterschwelliges Defizit bildete.

- Im Februar 1846 gab es keine Beanstandungen der Prüflinge, und die Genehmigung hinsichtlich der Abtretung einer Parzelle des Kirchengartens wurde durch die zuständige Behörde gegeben. Im Juni 1846 gab man erneut die vorbildliche Führung der Fehlzeitenliste bekannt, und die Herbstferien wurden für den Zeitraum vom 7. September 1846 bis zum 19. Oktober 1846 festgelegt. Seit 1846 war auch ein Pfarrer Wernig namentlich erwähnt. Ob als reguläre Vertretung oder in Abkommandierung für den Prüfungsausschuss, war im Kalenderjahr 1846 bei dieser Personalie nicht zu erkennen. Am 13. August 1846 gab es offenbar wieder eine Durchsicht der Fehlzeitenliste. Entweder waren die Schulbehörden im 19. Jahrhundert völlig fixiert auf die Einsicht in die Fehlzeitenlisten oder – und das ist naheliegend – Scheidingen hatte schlichtweg ein Problem mit den Versäumnissen. Dieser Umstand kann nur aus der geringen Verankerung für die Schulpflicht innerhalb der Dorfbevölkerung erklärt werden, da jahrzehntelange Epidemie- und Erkältungswellen mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden konnten, weil nicht existent. Die schon erwähnte Prügelstrafe muss – der Multiperspektivität einfach geschuldet – noch als Erklärungsmodell herhalten, aber einen signifikanten Zusammenhang gäbe es nicht, da allerorts die Prügelstrafe zum pädagogischen Repertoire gehörte. Im November 1846 konnten die Schulvorstandsmitglieder die Einweihung des Schulneubaus in Augenschein nehmen, allerdings ohne Bezugsfertigkeit für den Unterrichtsbetrieb. Bis zur Nutzung sollten als Überbrückung die Unter- und die

Abbildung 4: Spucknapf Oberklasse zu verschiedenen Zeiten im alten Klassenraum unterrichtet werden. Übrigens, der nicht mehr zeitgemäße Spucknapf gehörte auch in Scheidingen zur Standardausrüstung eines Klassenzimmers, da noch bis in das 20. Jahrhundert hinein die medizinische Laiensicht dominierte, wonach das Speichelschlucken ungesund wäre. Anekdoten zu diesem Spuckabort sind nicht überliefert, aber es war zumindest hygienischer als das typische Bodenbeschießen mit dem Speichel.

- In den Jahren 1847 bis 1850 gab es keine weiteren Auffälligkeiten oder besonderen Vorkommnisse, und Lehrer Ammermann und Pfarrer Werning leiteten den Scheidinger Schulstandort nach bestem Wissen und Gewissen. Schulvisitationen, Fehlzeitenlisten und Prüfungen bestimmten den gängigen Schulalltag. Lediglich eine Bemerkung aus dem Jahr 1848 zeigte deutlich auf, dass die Pfarrinstitution im Schulalltag stark verankert war, da der Pfarrer vom Lehrer eine Erklärung verlangte für einen eigenmächtigen Unterrichtsabbruch. Die Unterrichtsmaterialien wurden immer bebildeter. Offenbar war – in heutiger Zeit als ikonische Darstellungsebene bezeichnet – dieser Zugang zur Wissensvermittlung stark verbreitet; zeitlos besonders in unteren Jahrgängen kann diese Inanspruchnahme immer befruchtend sein, da abstrakte Zugänge belastend sein können und zu Schulverweigerungen führen. Die Abbildungen geben einen Einblick in damalige Unterrichtswerke, wie sie in Scheidingen sicher auch oder in ähnlicher Form Verwendung fanden.

Abbildung 5: ABC – und Lesebuch

- 1850/51 gab es lediglich zwei Bemerkungen mit erwähnungswürdigem Charakter. Zum einen wurde am 29. August 1850 vermerkt, dass die Eltern hinsichtlich der Erntehelfertätigkeiten ihrer Kinder nicht wegen vieler Schulversäumnisse zur Rechenschaft herangezogen werden sollten und zum anderen eine Bemerkung vom 11. Dezember 1851 wonach, der Schulhof mit Steinschlag oder Sand ausgelegt werden sollte.

-

Abbildung 6: Bürgermeister Franz Wilhelm Fickermann 1852 waren der Bürgermeister Franz Wilhelm Fickermann und der Pfarrer Werning als ständige Mitglieder des Schulvorstandes mit der Suche nach zeitlich befristeten Bestellungen von Schulvorstandmitgliedern beschäftigt. Geeignete Kandidaten waren in Scheidingen und Illingen (Quotenregelung) gefunden (Landwirte Sauer und Menze) oder wurden bestätigt (Landwirt Gerwin) und nahmen die Wahl an, wobei die zeitliche Befristung auf maximal vier Jahre festgelegt wurde. Quartalsvisitationen, Reparaturarbeiten und die leidlichen Absenzen prägten ansonsten – oder wie üblich – den Schulalltag.

- Die fünfziger Jahre waren geprägt durch die Umsetzung königlicher Erlasse und organisatorischer Verpflichtungen seitens des Schulvorstandes[1] (Einführung neuer Schulbücher 1853, Umbau des Schulzimmers 1855 oder Einbindung der weiblichen Handarbeit in den Fächerkanon 1858). Lediglich die Personalie Wilhelm Ammermann ragte aus der Eintönigkeit eines standardisierten Schulalltages heraus, denn zunächst bewilligte man ihm 1856 eine Gehaltserhöhung in Anbetracht verteuerter Lebensmittel, finanziert aus der Schulkasse in Höhe von 15 Talern und zeitlich nicht viel später 1858 vom zuständigen Kreisgericht verurteilt zur Strafzahlung von 35 Talern, ersatzweise auch 14 Tage verschärfte Arrestierung wegen Regierungsdienerbeleidigung. Dieser Hilfslehrer hatte offenbar ein vielschichtiges Gemüt.

- Die sechziger Jahre waren durch eine institutionelle Personalie Ammermann geprägt. 1863 feierte Adolf Ammermann fünfzigjähriges Jubiläum, und zu Beginn des Kalenderjahres 1863 beantragte Franz Wilhelm Ammermann die Beendigung seiner Hilfslehrertätigkeit, gültig ab den Herbstferien desselben Jahres.

- Franz Wilhelm Ammermann starb allerding nur wenige Tage nach seiner

Abbildung 7: Todesanzeige Franz Wilhelm Ammermann 1863

Abbildung 8: Todesanzeige Adolph Ammermann 1866 Ankündigung.

- Cui honorem, honorem, aber auch die Familie Ammermann konnte die natürlichen Dinge nicht ändern, denn contra vim mortis non est medicamen in hortis. Adolf Ammermann verstarb schon 1866 mit 70 Jahren. Das bedeutete aber nicht

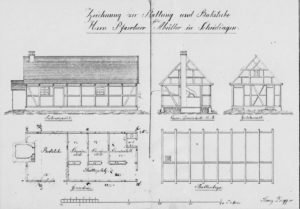

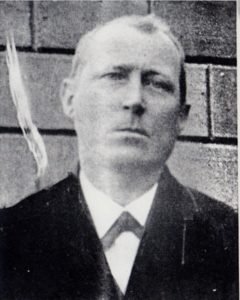

Abbildung 9: Lehrer Wilhelm Ammermann 1867 das Ende der Lehrerdynastie Ammermann, da im November 1867 bei 100 Talern Grundgehalt ein Wilhelm Ammermann als 1. Lehrer in der Scheidinger Schule angestellt wurde (siehe Porträt) und zu Beginn von einem Lehramtsanwärter namens Wilhelm Osthoff unterstützt wurde. Er war recht ambitioniert, denn schon wenige Monate später konnte er unter Mitwirkung und Vormundschaft des Pfarrers Müller für einen Schweinestall mit angrenzender Backstube werben…eine Form des praktischen Lernens.

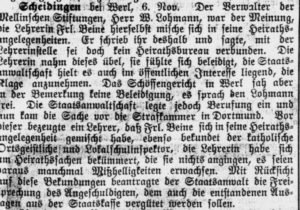

1868 gab es eine weitere Zäsur in der Scheidinger Schullandschaft. Fräulein Ferdinande Beine, eine überaus attraktive und gesellige Frau, wurde im Februar 1868 mit der zweiten Lehrerstelle versehen zum Zeitpunkt der Errichtung einer Mädchenschule vor Ort. Vermutlich titulierten Zeitgenossen sie nicht abwegig und etwas despektierlich mit Fräulein, wie aus einem untenstehenden Zeitungsartikel der Streitbericht im November 1868 herauszulesen war. Difficile est saturam non scribere, jedoch muss man konsternieren, dass dieses pädagogische Fräulein nach den Aussagen mancher Zeitgenossen den Dienst mit Ehrgeiz und Hingabe absolvierte und als „Tante Lehrerin“ in die Scheidinger Dorfchronik einging. Aber Herr Lohmann aus dem Zeitungsbericht hatte sicher auch so seine Argumente bei diesem Tantenwunder. Der Leser möge hierzu selbstverantwortlich Stellung nehmen.

-

-

Abbildung 12: Zeitungsartikel, Abbildung im Privatbesitz von Samantha Seithe. - Fräulein Beine war sich auch nicht zu schade, 1875 beide Klassen selbstlos zu

Abbildung 13: Franz Wilhelm Ammermann – genannt Ackermann übernehmen, als Lehrer Wilhelm Ammermann in jenem Jahr verstarb.Dessen Sohn, Franz Wilhelm Ammermann – Ackermann genannt – trat zu Beginn des Jahres 1877 seinen Dienst in Scheidingen an. Die Lehrerdynastie hatte ihren Fortbestand gesichert. Passable Leistungen konnte Ackermann vorweisen, wie nachfolgendes Zeugnis zum Ausdruck bringt, wobei Deutsch und Geschichte nicht seine Stärken widerspiegelten. Er war wohl eher der naturwissenschaftlich-mathematische orientierte Turner.

-

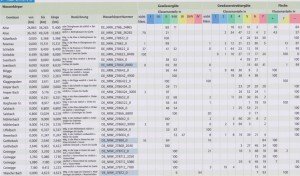

- Und Ackermann hatte sicher keine Probleme mit Kindern, denn neben seiner beruflichen Tätigkeit war er voll und ganz ausgelastet mit seinen zahlreichen eigenen Kindern, von denen er 8 hatte mit seiner Frau, einer geborenen Vickermann. Ackermann und Fräulein Beine hatten Mitte der achtziger Jahre mehr als 200 Kindern zu versorgen. Es war nur naheliegend, dass eine dritte Lehrkraft den laufenden Unterrichtsbetrieb unterstützen musste. Hierfür wurde Elisabeth Hollenbeck aus Westernkotten zeitlich befristet eingestellt, und 1888 erfolgte mit Gertrud Liese die Einstellung der festen Lehrkraft, für beide Lehrerinnen in den beiliegenden Personalblättern dokumentiert.

- Ende der achtziger Jahre wurde dem zuständigen Gremium aufgegeben, eine Schule für drei Klassen mit separater Lehrerwohnung in Scheidingen zu errichten. Die Maßnahme nahm bis 1892 Zeit in Anspruch, da der dafür notwendige Baulanderwerb zeitweise stockte und die konkreten Baumaßnahmen mehr Zeit in Anspruch nahmen durch Ergänzungen/Umänderungen. Endgültig konnten die Schuloberen dann 1891 vom Ackerer Wilhelm Schulte, von einigen Dorfbewohnern Euler genannt, Bauland erwerben (2,5 preußische Ruten für etwas mehr als 1300 Mark). Außerdem erfolgte ein Schulneubau in der Gemeinde Illingen. Der Schulverband Scheidingen/Illingen wurde aufgelöst. Als Entschädigung oder pädagogische Mitgift erhielt der neue Scheidinger Schulverband ein Fünftel des Schulvermögens (in Relation zu den Schülerzahlen). Am 8. Februar 1892 erfolgte dort die Neueinweihung mit dem Lehrer Adolf Stolle. Die Grundsteinlegung der Scheidinger Schule erfolgte im November 1891.

Offiziell wurde die Scheidinger Schule seit April 1892 mit drei Klassen, über 150 Schülern und zwei Lehrkräften geführt. Fräulein Beine selbst musste seit Sommer 1892 wegen Krankheit vertreten werden; Lehrerin Elfriede Granteier aus Hörde vertrat sie.

[1] In der Schulvorstandssitzung vom 11. Mai 1854 wurde zum Beispiel vermerkt, dass keine größeren Beanstandungen bei den durchgeführten Schulvisitationen zu beobachten waren, die Schulversäumnisse keine bedenklichen Dimensionen erreichten, der königliche Erlass vom 27. Januar 1854 und die Landratsverfügung Vom 9.2.1854 No 480 bindend wären hinsichtlich der angesetzten Schulvisitationen. Auch die Abnahme der Schulkostenrechnung für 1853 und die Terminierung der Herbstferien gehörten zu den Tagungspunkten.

Abbildungsverzeichnis:

- Abbildung 1:

Lehrereinstellungsverfahren

- Abbildung 2:

Schullandkarte des Kreises Soest. Das Bild befindet sich im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 3:

Schulalltag, prügelnder Lehrer

http://www.jmbruhn.de/Lehrerfortbildung/lfbcon/Hauptteil/Teil_2/Schulkonferenzen.htmabgerufen am 19.05.2016.

- Abbildung 4:

Spucknapf

http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Historiker-Ewald-Frie-verglich-bewaffnete-Konflikte-mit-Spucknaepfen-213999.html, abgerufen 24.05.16.

- Abbildung 5:

ABC – und Lesebuch

http://gei-digital.gei.de/viewer/image/PPN724043551/19/, abgerufen am 24.05.2016.

- Abbildung 6:

Bürgermeister Franz Wilhelm Fickermann

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Wilhelm_Fickermann, abgerufen am 03.04.2016.

- Abbildung 7:

Todesanzeige von Franz Wilhelm Ammermann, Abbildung im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 8:

Todesanzeige von Adolph Ammermann, Abbildung im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 9:

Lehrer Wilhelm Ammermann 1867. Das Foto wurde mir freundlicherweise von Herrn Meinolf Volke zur Verfügung gestellt.

- Abbildung 10:

Zeichnung Stallung und Backstube. Das Bild befindet sich im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 11:

Fräulein Ferdinande Beine, Abbildung im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 12:

Zeitungsartikel, Abbildung im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 13:

Franz Wilhelm Ammermann – genannt Ackermann, das Foto befindet sich im Privatbesitz von Samantha Seithe.

- Abbildung 14:

Kopie Zeugnis Wilhelm Ammermann. Das Foto wurde mir freundlicherweise von Herrn Meinolf Volke zur Verfügung gestellt.

- Abbildung 15:

Personal – Notizen von Gertrud Liese.

http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479&parent_id=#Vz______7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479, abgerufen am 17. 04.2016

- Abbildung 16:

Personal – Notizen von E. Hollenbeck.

http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479&parent_id=#Vz______7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479, abgerufen am 17. 04.2016

- Abbildung 17:

Scheidinger Schule, das Foto befindet sich im Privatbesitz von Samantha Seithe.

Quellenverzeichnis:

- http://www.schulgeschichte.de/die-reumtengruener-schule-nach-dem-saechsischen-schulgesetz-1835.html.

- http://www.jmbruhn.de/Lehrerfortbildung/lfbcon/Hauptteil/Teil_2/Schulkonferenzen.htm

- http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Historiker-Ewald-Frie-verglich-bewaffnete-Konflikte-mit-Spucknaepfen-213999.html

- http://gei-digital.gei.de/viewer/image/PPN724043551/19/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Wilhelm_Fickermann

- http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479&parent_id=#Vz______7dcefeec-4209-4a56-8261-282f4cd44479

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.